Philipp Kortmann Bauunternehmer

Einige kurze Bemerkungen zur jüngsten Geschichte der Bauwirtschaft in Schüttorf. In den 1930er Jahren haben sich viele Maurer in Schüttorf als Bauunternehmer selbstständig gemacht. Zum Beispiel Wessels, Reinders oder Bruns. Das war so eine richtige Welle. Aber zu dem Zeitpunkt bestanden die Bauunternehmen in Schüttorf meistens aus nur einem Meister, vielleicht noch ein paar Gesellen und einem Hilfsarbeiter sowie einem Lehrling. Das waren vielfach nur kleine Familienunternehmen. Doch die Baubranche hat sich dann doch enorm weiterentwickelt.

Ich bin in Schüttorf ganz normal zur Volksschule gegangen. Sie werden sich vielleicht wundern, warum ich auf der Volksschule geblieben bin. Ich hätte ja auch auf eine weiterführende Schule gehen können. Das kam so: Mein Vater Erich war damals zu Rektor Hambeck gegangen, um mit ihm über meine Schulausbildung zu sprechen. Rektor Hambeck hatte ihn während des Gesprächs auch gefragt, was ich denn beruflich so machen sollte. „Der kommt auf den Bau,“ antwortete mein Vater ganz selbstverständlich. Darauf meinte Rektor Hambeck dann: „Och, Herr Kortmann, was soll ihr Sohn mit Englisch und Französisch? Damit kann er ja nichts anfangen.“

So ist es dann auch gekommen. Ich ging noch bis zum letzten Schuljahr in die Volksschule. Dann aber bekam ich Privatunterricht und habe alles nachgeholt, um studieren zu können.

Mit 16 Jahren hatte versucht, in Münster an die Ingenieurschule zu kommen. Aber das ging nicht. Die sagten, ich sei viel zu jung. Also habe ich mich in Holzminden beworben. Dort musste ich erst so eine Art Intelligenztest machen. Aber dann haben die mich da trotz meiner jungen Jahre aufgenommen. Sie sagten mir damals: „Sie können hier bleiben und wahrscheinlich Ihr Notexamen machen. Sie brauchen bis zum Notexamen auch nicht zum Arbeitsdienst.“ Aber daraus wurde nichts, denn mitten im zweiten Semesters wurde ich eingezogen und musste doch zum Arbeitsdienst und Soldat werden.

Von der Schule an die Westfront

Ich war ungefähr zwei Jahre an der Westfront. Mir hat sehr geholfen, dass ich nicht dem Wehrbezirkskommando Lingen angehörte, sondern in Goslar gemeldet war. Dadurch habe ich nie den Osten gesehen und bin auch sehr dankbar dafür, dass das so gekommen ist. Als ich eingezogen wurde, haben die uns nur schnell gezeigt, wie man ein Gewehr richtig hält und so. Das war unsere Ausbildung zum Soldaten. Dann wurden wir gleich nach Belgien geschickt. Da war ich auch, als die Invasion losbrach. Im September 1944 geriet ich in Kriegsgefangenschaft. Nach zwei Jahren wurde ich im März 1946 entlassen.

Ich habe dann in Münster mein Studium fortgesetzt. Anschließend arbeite ich zunächst einmal im elterlichen Betrieb. Mein Vater hatte ja ein Bauunternehmen.

Als mein Vater sein Baugeschäft aufgebaut hat, hatte er vor allem Wohnhäuser errichtet. Bei ihm arbeiteten damals vielleicht 5 bis 6 Gesellen. Von denen sind aber alle, bis auf einen, im Krieg gefallen. Während des Krieges hat er, wie viele andere auch, hauptsächlich holländische Zwangsarbeiter beschäftigt. Die holländischen Zwangsarbeiter mussten wirklich hart arbeiten. Meist nur mit einfacher Ausrüstung, mit einem Steinbrett und einer Mörtelvogel. Ich erinnere mich noch gut, dass wir damals einen holländischen Zwangsarbeiter hatten, der kam sogar in einem schönen Mantel auf die Baustelle. Es war morgens noch sehr frisch und hat seinen Mantel gar nicht ausgezogen. Auch nicht, als der den Mörtel hinauf tragen musste. Der Mörtelvogel rutschte ihm immer wieder von der Schulter. So hat ihm der Mörtel den ganzen Mantel ruiniert.

Im Krieg ging es nur mit Zwangsarbeit

Für viele war die Nachkriegszeit eine schwierige Zeit. Auch für uns. Es wurde eigentlich erst besser, als es mit dem Wiederaufbau losging. Gerade im Wohnungsbau. Da begann eigentlich eine gute Zeit für die jungen Baugeschäfte hier in Schüttorf. Nach dem Krieg hatten wir so zehn Beschäftigte. Wir waren also kein großer Betrieb. Die Büroarbeit wurde nach Feierabend gemacht. Unsere Büro befand sich derzeit in einer alten und kleinen Baracke. Tagsüber hat man sich nur kurze Notizen gemacht. Eine Buchhaltung und so etwas gab es alles nicht. Der Meister musste abends die schriftlichen Arbeiten auch noch erledigen.

Ich war nach meinem Studium hauptsächlich als baugewerblicher Architekt in unserer Firma tätig. Wir haben viel in eigener Regie gebaut, sowohl im Wohnungs- als auch im Industriebau. Diese Boom-Zeit hat in Schüttorf lange angehalten. Auch über die Phase des Wiederaufbaus hinaus. Eigentlich solange, wie die Textilindustrie in Schüttorf gut gelaufen ist. Dadurch haben wir auch viel zu tun gehabt. In erster Linie auch für die Firma Schümer. Über Jahre hinweg haben wir für die gebaut. Was dem guten Herrn Kröner nachts einfiel, das wurde am anderen Tage realisiert – so ungefähr lief das damals.

In der ersten Zeit nach dem Krieg war die Beschaffung von Baustoffen ein echtes Problem. Ich weiß noch, dass mein Vater mit einem Fahrer und einem LKW der Spedition Durchschlag nachts losgefahren ist und Zement geholt hat. Bezahlt wurde der Zement aber nicht mit Geld, das wollte keiner, sondern per Kompensation. Als wir für eine Schüttorfer Autowerkstatt eine neue Reparaturhalle gebaut haben, sind wir zur Materialbeschaffung sogar mit dem D-Zug bis nach Frankfurt gefahren. Der Zug war völlig überfüllt, dass wir bis Frankfurt gestanden haben. Wir hatten vier geräucherte Schinken im Gepäck. Damit haben wir die „Anzahlung“ für das Material getätigt. Später bei Lieferung haben die auch noch den Rest bekommen. So ehrlich musste man sein, sonst bekam man von denen nichts mehr.

Ein paar Worte zu den Arbeitsbedingungen damals. Es wurde in der Regel von morgens 7.00 Uhr bis mittags um 12.00 Uhr gearbeitet und dann machten wir wie die Fabrikarbeiter auch eineinhalb Stunden Mittag. Um 13.30 Uhr ging es dann wieder los bis gegen 18.00 Uhr. Samstags morgens wurde auch gearbeitet. Der Stundenlohn für einen Maurer lag 1931 bei 68 Pfennige. An Steuern wurde pro Woche 90 Pfennige bezahlt, an die Krankenkasse 1,26 Mark, an die Arbeitslosenversicherung 1,37 Mark und für die Alters- und Invalidenversicherung wurden 60 Pfennige.

Geräucherter Schinken für Baustoffe

Als ich in der Ausbildung war, gab es nicht viele Maschinen auf dem Bau. Kräne sah man hier in Schüttorf überhaupt nicht. Und einen maschinellen Betonmischer hatten wir auch nicht. Unser Betonmischer wurde per Hand gedreht, wie so eine alte Kaffeemühle. Da drehte ein Arbeiter die Kurbel. Das war Lambertus Heckmann, der war lange bei uns. Lambertus war ein Hüne von Kerl, der stand den ganzen Tag am Betonmischer und hat sich nie ablösen lassen. Das wollte er partout nicht.

Die erste Maschine, die bei uns zum Einsatz kam war ein Förderband. Das bekamen wir, als wir die Sparkasse direkt am Rathaus Ecke Windstraße gebaut hatten. Ich muss nach hinzufügen, dass wir die ganze Ausschachtung für den Keller usw. noch per Hand gemacht haben. Das Haus auf diesem Grundstück war ja durch Fliegerbomben in den letzten Tagen des Krieges völlig zerstört worden. Deshalb waren da noch jede Menge alte Fundamente und Kellerreste, die erst beseitigt werden musste. Einen Bagger hatten wir nicht. Alles musste mit der Schippe auf das Förderband geschaufelt werden. Das hat uns die Arbeit schon erleichtert. Vorher mussten wir den Sand und die Steine selber über Bauleitern nach oben schleppen. Die Bauleitern waren besondere Leitern, die einen sehr engen Sprossenabstand haben. Denn wenn man mit einer schweren Last auf dem Rücken eine Leiter hochsteigen muss, kann man keine riesigen Schritte machen. Steine wurden meist nach oben geworfen. Da waren die Bauarbeiter so geschickt drin, dass sie die Steine oben abfangen konnten.

Unsere Gerüste waren aus Holz. Und das bekamen wir aus dem Bentheimer Wald. Im Winter, wenn Holzverkäufe waren, sind die Bauunternehmer in den Wald gegangen und haben sich die geschlagenen Stämme angesehen. Wenn sie welche gesehen haben, die für Gerüststangen geeignet waren, haben sie die gekauft.

Das Bauen der Gerüste war schon eine Kunst für sich. Die Gerüststangen wurden so etwa in einem Abstand von zwei Metern eingegraben. Dann wurden die Querriegel gelegt, jeweils immer auf Gerüsthöhe und wieder eins höher. Die wurden mit Ketten befestigt. Da hatten die Bauleute eine besondere Technik. Das waren so Klauenketten, die oben in das Holz eingetrieben und so raffiniert geschnürt wurden, dass sie sich unter Druck noch fester zusammenzogen.

Dann kamen Hebel, die wurden zum einen auf die Querriegel und zum anderen auf die fertige Mauer gelegt. Das ging natürlich nicht auf einer frischen Mauer. Die musste erst eine Nacht abbinden, damit der Mörtel etwas ausgehärtet war. So wuchs das Gerüst mit dem Haus. Das Gerüst blieb meist solange stehen, bis der Bau gefugt war.

Von Speißvögeln und Steinbrettern

Auf dem Gerüst standen natürlich die zu mauernden Steine und der Mörtel. Bevor bei uns Kräne zum Einsatz kamen, brachten die Handlanger den Mörtel in einem „Speißvogel“ auf das Gerüst. Also die sind so mit dem „Speißvogel“ auf der Schulter die Leiter hochgeklettert, bis dahin, wo der Mörtel gebraucht wurde. So ein „Speißvogel“ war ungefähr 60 cm lang und etwa 30 cm hoch. Da passten fast 50 Liter Mörtel rein, wenn man ihn ganz voll machte.

Die Steine wurden auf einem speziellen Brett nach oben getragen. Das hatte einen Griff und einen sogenannten Kragenausschnitt. So konnte man das Brett im Nacken über beide Schultern legen. Auf dieses Brett wurden etwa 30 Steine gepackt, bei großen oder schweren Steinen waren es entsprechend weniger. Das Tragen der Steine war eine sehr mühsame Arbeit, besonders wenn man das den ganzen Tag über machen mussten. Das machten meist unsere Handlanger. Die Maurer sprangen nur im Notfall mal ein, wenn jemand krankheitsbedingt ausfiel. Sonst haben die sich nicht darum gekümmert.

Auf jeder Baustelle war mindestens ein Hilfsarbeiter für die Herstellung des Mörtels zuständig. Da war schon Erfahrung und Gewissenhaftigkeit gefragt. Für die Mischung eines guten Maurermörtels gab es die Faustregel: 2:1:9. Also zwei Teile Kalk auf ein Teil Zement und auf neun Teile Sand.

Früher wurde am Abend des Vortages der Kalk in der Kalkbahn gelöscht. Das war so eine Wanne, etwa 1 m breit und 2 m lang. Da gingen meistens zwei Sack Brandkalk rein und die wurden dann gelöscht. Das ergab dann ungefähr so die Menge, die man für den nächsten Tag gebrauchte. Der Zement wurde uns in Säcken geliefert. Der Sand sollte möglichst grobkörnig sein, dann hielt der Mörtel besser und auch länger. Viele haben, um Kosten zu sparen, auch mit dem ausgeschachteten Sand gearbeitet, aber das war nicht so sinnvoll.

Es gab aber auch reinen Zementmörtel, der wurde für Keller, wasserdichte Arbeiten und so etwas gebraucht. Apropos Keller. Das war auch eine Eigenart hier im Schüttorfer Raum. Hier wurden die Keller in der Baugrube einfach gemauert. Manchmal sogar, ohne das Wasser aus der Grube abzusenken.

Ich erinnere mich noch, dass wir an der Akazienstraße städtische Häuser gebaut haben und beim Kellerbau immer ein Stückchen im Grundwasser gestanden haben. Da haben die Maurer teilweise im Matsch gestanden und auch auf Matsch die Mauern hochgezogen. Das war schon ein Quälen. Man durfte sich auch später nicht wundern, wenn alles auf Kellertiefe ausgeschachtet wurde, dass nicht alles so ganz genau war. Da musste schon hier ein bisschen ausgeglichen werden oder da etwas abgeändert werden. Der Kellerboden wurde dann aus Beton gemacht.

Wenn die Kellerwände hochgemauert waren, wurden sie mit Zementmörtel verputzt. Anschließend wurde der Zementputz abgerieben und darüber noch so eine Glättschicht aus reinem Zement aufgetragen. Diese Glättung hielt eigentlich das Wasser zurück.

Obwohl viele es nicht glauben wollen, aber Maurer ist ein vielseitiger Beruf, der einem einiges an Fachwissen abverlangt. Früher dauerte die Lehrzeit eines Maurers drei Jahre. Dann hat man die Gesellenprüfung abgelegt. Die Gesellenprüfung bestand aus einem praktischen und einem theoretischen Teil. Der praktische Teil war vormittags. Die Prüflinge mussten irgendeine kniffelige Arbeit, z.B. eine Mauerecke oder ein Verblendmauerwerk erstellen. Da mussten die sauber und ganz akkurat arbeiten. Das war ja ihr Gesellenstück.

Die theoretische Prüfung bestand aus einem schriftlichen Teil, in dem mathematische Aufgaben gelöst und Fachfragen beantwortet werden mussten. Dem Schriftlichen folgte eine mündliche Prüfung, die ungefähr eine gute Stunde dauerte. Wer in der schriftlichen Prüfung nicht so gut war, und das waren nicht wenige, konnte in der mündlichen Prüfung seine fehlenden Punkte noch zusammenbekommen, um die Prüfung zu bestehen. Manchmal haben wir auch mit zwei zugedrückten Augen die Prüfungen gewertet, damit sie bestanden wurden. Man konnte zwar die Prüfung einmal wiederholen. Aber das haben die wenigsten, die durchgefallen sind, auch getan. Die haben sich dann lieber für einen anderen Beruf entschieden.

Wir haben früher überwiegend kleine und einfache Einfamilienhäuser gebaut. Dann wurden die Häuser, die wir bauen mussten, immer größer. Das war mit reiner Handarbeit gar nicht mehr zu schaffen. Also haben wir weitere Baumaschinen angeschafft, damit wir bei dieser Entwicklung mithalten konnten. Augenfällig für jeden waren die Kräne, die es fast bei jedem Bau zu sehen gab. Wenn ein Kran sich nicht lohnte oder nicht aufzustellen war, kamen Schnellbauaufzüge zu Einsatz. Auf die konnte man zwei Schubkarren stellen und dann hochfahren.

Wir haben auch eigene Lkws gehabt. Es musste ja so einiges transportiert werden. Manchmal haben wir auch Baumaterial wie Sand oder Steine direkt vom Werk geholt. In Haddorf gab es die Kieswerke. Da haben wir zu Anfang auch mal Kies geholt. Aber der Kies da war nicht so gut für den Bau zu verwenden. Da waren wohl zu viele organische Bestandteile drin. Das hat zu Problemen geführt. Und später war das Verwenden von so einem Kies auch nicht mehr erlaubt.

Wir haben aber nicht nur Wohnhäuser gebaut. Auch bei den Industriebauten waren wir hier sehr aktiv. Vor allem für die Firma Schümer haben wir sehr viel gearbeitet. Oder für Schlikker & Söhne. Da haben wir am Werk II in der Narzissenstraße einen großen Anbau errichtet.

Mein Bruder hatte ja Tiefbau studiert. Da haben wir 1958 eine Tiefbauabteilung eröffnet. Einer der ersten Aufträge, die wir gemacht hatten, war die Kanalisation in der Samerschen Straße. Dafür haben wir unseren ersten Bagger von Orenstein & Koppel angeschafft. Das war schon ein Ereignis, bei dem viele interessiert zugeschaut haben.

Danach haben wir sogar in Lingen am Dortmund-Ems-Kanal gebaut. Das war ein ganz schwieriges Objekt. Damit waren wir eigentlich etwas überfordert. Vor allen Dingen dieses Druckwasser vom Dortmund-Ems-Kanal. Da reichte unsere Wasserabsenkung gar nicht aus, um die Gräben ständig trocken zu halten. Dauernd gab es Krummbrüche und so was. Da ist es oft passiert, dass wir einen Schacht fertig hatten und schon einen Teil der Rohrleitungen verlegt war, und am nächsten Tag, als wir wieder auf die Baustelle kamen, war da alles abgesoffen. Das war schon eine ganz schwierige Baustelle, aber wir haben uns da durchgebissen und sind auch letzten Endes damit fertig geworden.

Später hatten wir auch noch den Straßenbau dazu genommen. Wir konnten damals eine ganze Straßenbaukolonne von einer Lingener Firma übernehmen. Die kamen alle aus dem Geester Raum und aus Emsbüren. Das waren durchweg sehr tüchtige Leute. Mit denen haben wir einiges gebaut, zwar keine Autobahnen oder Bundesstraßen, aber die eine oder andere Landstraße schon.

Ja, wir haben viel gebaut. Nicht nur in Schüttorf. In Bad Bentheim haben wir ein großes Bettenhaus errichtet. Oder in Nordhorn die Eissporthalle oder die Kreissporthalle. Das haben wir zusammen mit dem Architekten Zobel aus Nordhorn gemacht. Mit ihm haben wir immer gut zusammengearbeitet. Bei ihm bekam auch das Bauunternehmen den Auftrag, das mit ihm zusammen das Kostenangebot erstellt hatte. Und der Zobel hat immer so kalkuliert, dass er zum angebotenen Preis auch das Objekt fertiggestellt hatte. Und beim Kreis wusste man das zu schätzen. Wenn der Zobel baut, da kommt nichts mehr dazu. Das war aber nicht bei allen so. Ich denke zum Beispiel an das Schüttorfer Freibad. Da war ein Ideenwettbewerb ausgeschrieben. Der Zuschlag lag bei unter einer Million Baukosten. Später hat es dann über 1,5 Millionen gekostet. Das war eine totale Verzerrung des Wettbewerbes. Das passierte beim Zobel nicht. Deswegen hat der auch so viele Aufträge vom Kreis bekommen, weil die wussten, seine Rechnung geht auf.

Aber insgesamt muss man doch sagen, dass der Konkurrenzkampf unter den Bauunternehmen immer härter wurde. Die Preise wurden so knallhart kalkuliert, dass kaum was dabei übrig blieb. Manche haben zu jeden Preis gebaut, nur damit sie Aufträge bekamen. Aus kaufmännischer Sicht hat sich das natürlich nicht auf Dauer gerechnet. Und nicht wenige Bauunternehmen in Schüttorf sind daran kaputt gegangen.

Was unsere Firmengeschichte anbelangt, muss ich erzählen, dass wir deswegen damals gestrandet sind, weil wir betrogen wurden. Oder richtig gesagt, auf Betrug hereingefallen sind. Und zwar einmal in Gronau. Da wurde ein großes Geschäftshaus gebaut. Bei diesem Bau sind uns so um die 560.000 DM verloren gegangen. Die haben wir nicht bekommen, weil auf einmal kein Geld mehr vorhanden war.

Später in Münster hatten wir noch einmal Pech mit einem größeren Objekt. Da haben wir auch kein Geld für unsere Arbeit gekriegt. Da gab es so eine Baubetreuungsgesellschaft, die eigentlich nur auf dem Papier bestand. Noch nicht einmal ein richtiges Büro hatte die. Mit dem Geld, was eigentlich uns zustand, haben die ihre Schulden aus einem anderen Projekt bezahlt. Die Verantwortlichen sind zwar verurteilt und hinter Gitter gekommen, aber unser Geld war trotzdem weg. Da mussten wir eingesehen, dass wir diese Verluste nicht mehr ausgleichen konnten, und haben den Betrieb aufgegeben. Mein Sohn hatte sich damals schon vorher bei mir beklagt, dass wir bis tief in die Nacht hinein arbeiten und kaum Freizeit haben.

Das war so die Geschichte unseres Familienunternehmens, wie ich sie so miterlebt habe. Ich will sie hier noch einmal kurz zusammenfassen: Am 23. März 1931 gründete mein Vater Erich Kortmann unser Baugeschäft in Schüttorf. Er startete sein Unternehmen mit zwei Mitarbeitern. 1932 trat der Bauingenieur Gerhard Feseker als Teilhaber in das Geschäft ein, das dann unter dem Firmenname Kortmann & Feseker geführt wurde. 1938 schied Herr Feseker wieder aus. Während der Kriegsjahre kam der Betrieb fast völlig zum Erliegen. Viele Mitarbeiter kehrten aus dem Krieg nicht zurück. Nach 1945 erfolgte dann der Neuaufbau des Unternehmens. In den 1960er Jahren wurde das Betreibsgelände erweitert. 1965 traten mein Bruder Walter und ich als Gesellschafter in das Unternehmen ein. In den Folgejahren entwickelte sich die Erich Kortmann GmbH & Co. KG zu einem leistungsfähigen Unternehmen im Hoch-, Tief- und Straßenbau mit fast 80, meist langjährigen Mitarbeitern.

Das Ende kam mit Lug und Trug

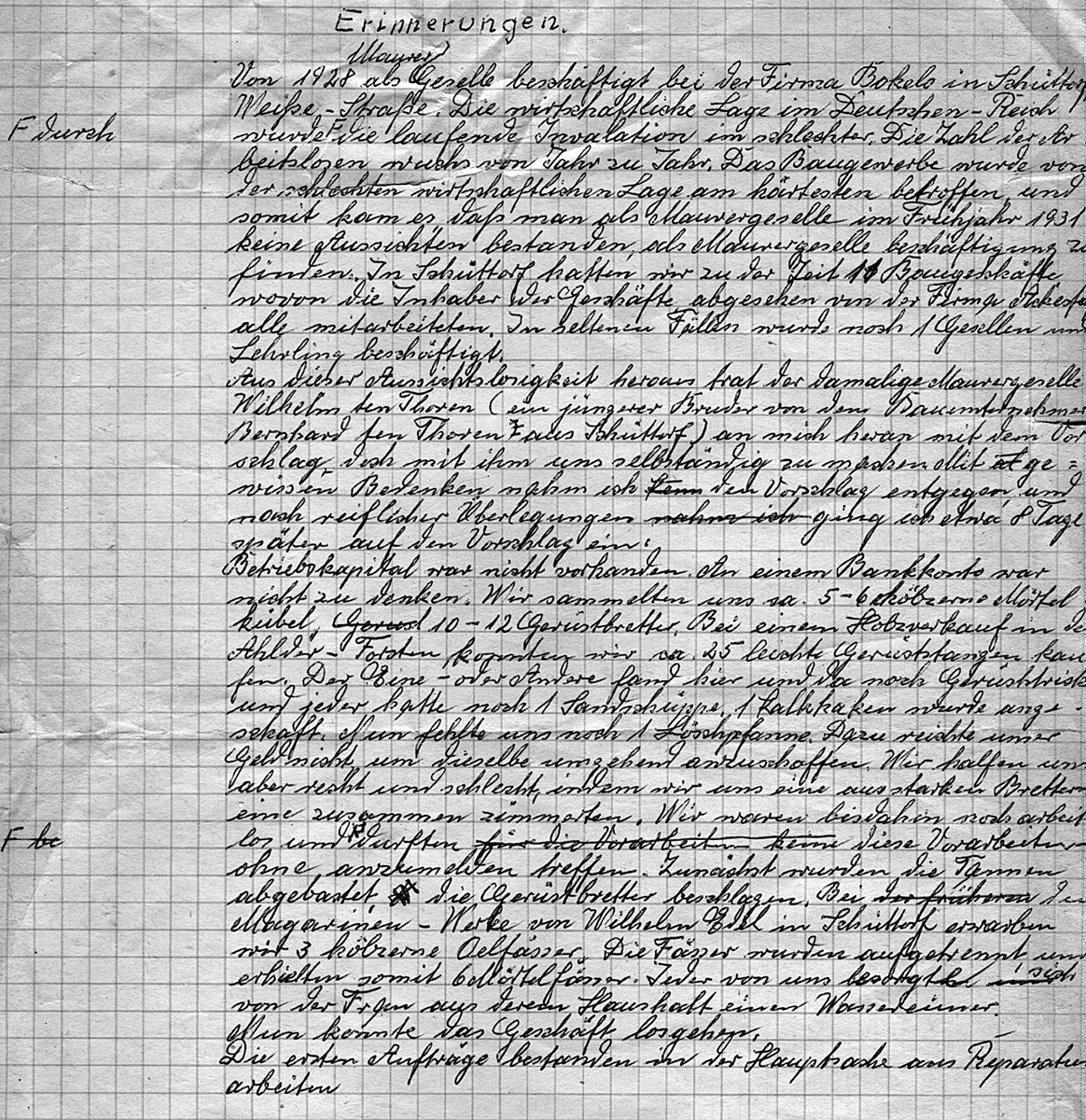

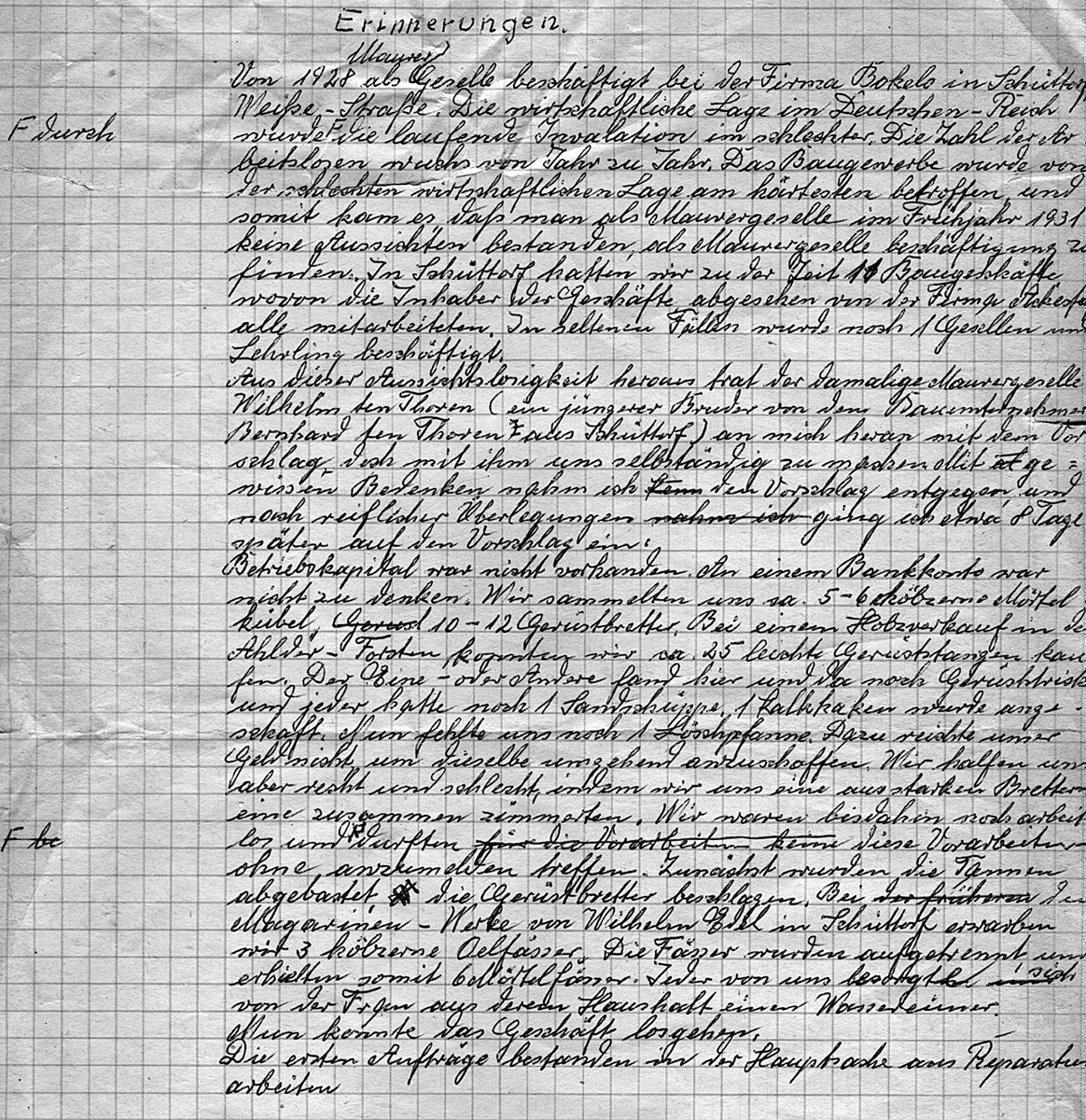

Eine persönliche Erinnerung

Zum Schluss möchte ich Ihnen noch eine persönliche Erinnerung meines Vaters Erich präsentieren, die er über seine Anfänge als Bauunternehmer in Schüttorf niedergeschrieben hat:

Von 1928 war ich als Mauergeselle bei der Firma Bokelo in der Weiße-Straße in Schüttorf beschäftigt. Die wirtschaftliche Lage im Deutschen Reich wurde durch die Inflation immer schlechter. Die Zahl der Arbeitslosen wuchs von Jahr zu Jahr. Das Baugewerbe war von der schlechten wirtschaftlichen Lage am härtesten betroffen. Und somit kam es, dass man als Maurergeselle im Frühjahr 1931 keine Aussicht hatte, eine Beschäftigung zu finden.

In Schüttorf hatten wir zu den Zeit 11 Baugeschäfte, in denen die Inhaber der Geschäfte, abgesehen von der Firma Ackerstaff, alle selber arbeiteten. In seltenen Fällen wurde noch 1 Geselle und 1 Lehrling beschäftigt.

Aus dieser Aussichtslosigkeit heraus traf der damalige Maurergeselle Wilhelm ten Thoren, ein jüngere Bruder vom Bauunternehmer Bernhard ten Thoren aus Schüttorf, an mich mit dem Vorschlag heran, dass wir uns doch selbständig machen sollten. Wegen gewisser Bedenken wollte ich seinem Vorschlag nicht sofort zustimmen und bat um Bedenkzeit. Acht Tage später und nach reiflicher Überlegung ging ich dann auf seinen Vorschlag ein. Betriebskapital war nicht vorhanden. An ein Bankkonto erst gar nicht zu denken. Wir beschafften uns ca. 5-6 hölzerne Mörtelkübel und 10-12 Gerüstbretter. Bei einem Holzverkauf im Ahldener Forst konnten wir ca. 25 leichte Gerüststangen kaufen. Der Eine oder Andere fand hier und da noch Gerüststricke. Und jeder brachte noch eine Sandschippe mit ein. Einen Kalkhaken haben wir uns gekauft. Nun fehlte uns noch eine Löschpfanne. Aber unser Geld reichte nicht, sie gleich zu kaufen. Wir behalfen uns aber recht und schlecht, indem wir uns eine aus starken Brettern selber zusammenzimmerten. Zeit hatten wir ja, wir waren ja noch arbeitslos und durften diese Vorarbeiten ohne Anmeldung ausführen. Zunächst wurden die Tannen abgebastet und die Gerüstbretter beschlagen. Bei den Margarine-Werken von Wilhelm Edel in Schüttorf erwarben wir drei hölzerne Ölfässer. Die Fässer wurden aufgetrennt. So bekamen wir unsere erste 6 Mörtelfässer. Dann brachte jeder von uns noch einen Holzeimer aus dem Haushalt von zu Hause mit. Das war dann unser Arbeitsausrüstung. Nun konnte unser Geschäft losgehen. Unsere ersten Aufträge waren in der Hauptsache Reparaturarbeiten.

Weitere Portraits

Friedrich Richard

Lindemann

Hausschlachter

Margarete

Lindemann

Bäckerei

Philipp

Kortmann

Bauunternehmer