Auch das Friseurhandwerk hatte im Mittelalter eine Zunft. Die eine Gruppe nannte sich „Bader“. Inhaber der Baderstuben warben mit einem Metallbecken und zogen damit durch die Straßen. Hatte man einen Kunden geworben, hing man das Becken vor der Baderstube auf. Dieses Becken wurde später das Symbol des Friseurhandwerks. Früher konnte man noch sehen, dass sie so ein blankes Becken vor den Salons hatten. Die Gruppe der Barbiere scherte Haare, rasierte und frisierte die Menschen. Auch hatte sie die Befugnisse zum Ader lassen und Verbinden von Wunden. Sie durften auch Zähne ziehen oder behandeln. Das geschah oft durch Kräuterauflagen.

Ein ewiger Streit um die Vorherrschaft zwischen Bader und Barbiere endete mit einem Gerichtsbeschluss im Jahre 1779. Nun wurden beide Handwerksberufe zu einem Barbierberuf vereinigt.

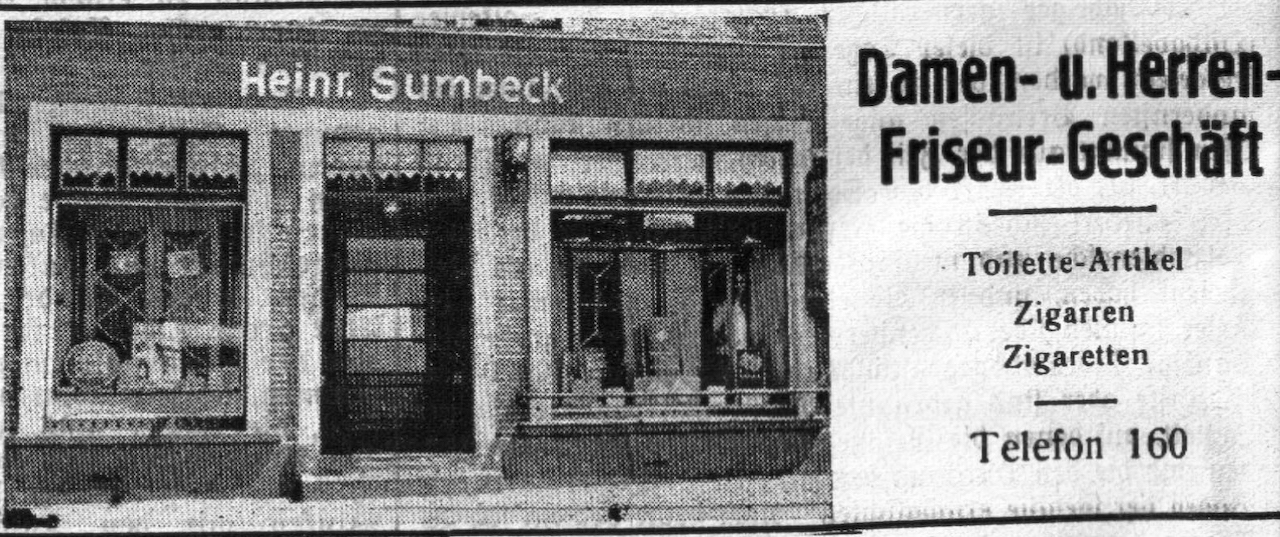

In den 1930er Jahren kamen zwei ausgebildete Zahnärzte nach Schüttorf, Herr Hanstein und Herr Möhr. Herr Sumbeck gab seine Zahnpraxis auf und eröffnete in dem Raum einen Damensalon. Sein Geschäft konnte er seinem Sohn Dietrich übergeben, der aber auch schon verstorben ist. Er gab nach Erreichen der Altersgrenze das Friseurgeschäft auf und vermietete die Räumlichkeiten an ein Textilwarengeschäft.

Johann Venhaus, der Vater von Ferdi Venhaus, war Barbier und Friseur. Er hat bei Friseurmeister Heinrich Sumbeck gelernt. Sein Elternhaus stand an der Salzberger Straße, bei Sundags Heini gegenüber, später war das Bergjan. Hier wurde er am 31.05.1885 geboren. 1909 bis 1912 machte er eine Ausbildung zum Barbier und Friseur. Seine Wanderjahre erstreckten sich bis 1912. Die Geschäftseröffnung fand am 24.01.1919 im Hause Schlättker in der Jürgenstraße statt. Hier entstanden ein Herrensalon und eine Parfümerie. Die Parfümerie war die erste in Schüttorf überhaupt. 1933 verlegte er das Friseurgeschäft in das neugebaute Wohn- und Geschäftshaus in der Eschenstraße. Einen Damensalon eröffnete er im Jahre 1953. Dann übergab er seinem Sohn Ferdinand Venhaus das Geschäft. Er hatte bei seinem Vater gelernt und führte den Salon bis zu seinem Ableben mit 67 Jahren. Seine Frau starb vor ihm. Ihren frühen Tod konnte er nur sehr schwer verkraften.

Aus Nordhorn kamen Willy Stapperfend und seine Frau Wilma 1969 nach Schüttorf. Sie übernahmen den Salon Woltmann in der Salzberger Straße. Beide waren eine richtige Auffrischung für die hiesige Kollegenschaft. Fachlich, modisch orientiert hatten sie Erfolg in unserer Stadt. Sie wohnten in die Gartenhofstraße. Nach Erreichen der Altersgrenze gaben sie ihr Geschäft auf.

Meisterin der Ondulation

Hans Piepenpott übernahm den Salon von Lambert Höffmann für ein Jahr. Dann machte er sich im Hause Breukers selbständig. Aus dem kleinen Salon Höffmann wurde ein Wohnraum. Später kaufte das Fahrradhaus Kronemeyer das Anwesen. Hans Piepenpott baute sich ein sehr schönes Geschäft auf. Die Zeiten waren wirtschaftlich sehr günstig. Im Herrensalon arbeitete er, im Damensalon mit Kosmetikabteilung seine Frau Gerda mit gutem Personal. Als sie nach einem arbeitsreichen Leben in den Ruhestand gingen, verkauften sie ihren Salon.

Gustav Berger arbeitete zuerst im Damensalon Suchsland. Dann machte sich in der Föhnstraße im Hause Schlikker selbständig. Nach seinem plötzlichen Ableben übernahm Werner Wagner sein Geschäft.

Haareschneiden in der Garage

Alles auf dem neuesten Stand

Friseurmeister Manfred Frosch erwarb den Salon von Frau Ruckdeschel in der Steinstraße. Nach einem Umbau entstand ein Herrensalon mit der wohl modernsten Einrichtung. Er arbeitet zusammen mit seiner Friseurin. Sie waren bekannt für ihre modischen Schnitte, immer aktuell. Zwar wechselte die Mode häufig, aber sie waren immer auf dem aktuellsten Stand.

Siegfried Dove erlernte das Friseurhandwerk bei Friseurmeister Johann Venhaus. Nach wechselnder Gesellenzeit hier in der Grafschaft zog es ihn nach Frankfurt/Main. Dort arbeitete er als Herrenfriseur in mehreren Geschäften. 1956 machte er sich in seiner Heimatstadt im Hause Brinkhoff an der Ohner Straße selbständig. Später kaufte er ein Grundstück am Hessenweg und baute 1966 dort sein Haus, wo er einen Herren- und Damensalon mit Parfümerie einrichtete. Als er in den Ruhestand ging, vermietet er seinen Salon an das Friseurteam B & B. Dieses Team wechselte nach geraumer Zeit den Geschäftsstandort und zog in neue Räumlichkeiten einige Häuser weiter. Siegfried und Ruth Dove verkauften ihr Haus und zogen dann in die Nordhorner Straße.

1958 führte mich ein privater Schicksalsschlag zurück nach Schüttorf. Hier machte ich mich im Singel 5 selbständig. 1960 heiratete ich Helga Lindemann und bezog mit ihr die Wohnung hinter dem Geschäft. Wir bauten nun gemeinsam das Geschäft auf. Das neue, modern eingerichtete Geschäft war Grundlage für ein Arbeitsleben bis zum Rentenalter. Dann verkauften wir das Geschäft und vermieteten die Räumlichkeiten an Frau Gohlisch. Sie blieb acht Jahre und wechselte dann den Geschäftsstandort. Sie zog in das Haus Assmann am Hafermarkt.

Haareschneiden bis zur Rente

Plattdeutsch und Freundlichkeit

Wenn um die Jahrhundertwende der Kahlschnitt mit längerem Barthaar und auch kleinere Kinnbärte in Mode waren, so kam danach der Bart ab. Der Schnurrbart blieb in vielen Formen, sonst war das Gesicht der Herren glatt und sauber rasiert. Bei der Rasur wurde die Hygiene groß geschrieben. Jeder Stammkunde hatte sein eigenes nummeriertes Töpfchen mit Pinsel und Serviette. Die Rasiermesser wurden mit Lysol gereinigt und desinfiziert.

Mit Kohlen zum Friseur

Die Männer trugen auf einmal wieder lange Mähnen. Der Friseur wurde angewiesen, nur „die Spitzen“ abzuschneiden. Und man ging auch viel seltener zum Friseur. Selbst der reifere Kunde wurde von der Langhaarwelle angesteckt. Auch die Rasur boomte nicht mehr. Der moderne Mann rasierte sich selber. Zu Hause, nass und vor allem mit dem Elektrorasierer. Die Folge: Der Herrensalon wurde kleiner, der Damensalon um so größer.

In den 1990er Jahren kam dann die elektrische Haarschneidemaschine mit Gebrauchsanleitung für einen Haarschnitt auf den Markt. Nun sah man in fast ganz Europa viele Männer mit Maschinenkurzhaarschnitten. Gottlob haben die Menschen ganz verschiedene Kopfformen. So ging, wer sich mit seinem Haar wirklich verschönern wollte, bald wieder zum Friseur. Ob junger oder reifer Mann, mit einem schönen Haarschnitt und gut gekleidet kommt man immer an. Ich bin mir auch sicher, dass es auch in Zukunft so sein wird. Der Arbeitsplatz wird niemandem nachgeworfen. Man muss sich schon selbst darum bemühen. Auch hier gilt: Ein gepflegtes Aussehen und gut anerzogenes Auftreten ist bei einem Einstellungsgespräch immer nützlich. Nach dem Motto „Wie du kommst gegangen, so wirst du empfangen“.

Lange Haare – magere Zeiten

Besonders die Damenwelt verlangte nach schönen Frisuren. Der Damensalon sorgte dafür. Die Ondulation wurde Mode, auch Wasserwellen in gewaschenem Haar. Fixativ in Wellen gelegt, dann getrocknet, somit eine haltbare Frisur. Schöne Knotenfrisuren, hochgestecktes onduliertes Haar, auch die Damenfrisuren machten ihren Weg. Dann kam der Bubikopf. Das Langhaar wurde gekürzt und in Wellen gelegt, wobei die dritte Welle übers Ohr kam. Wunderbar und wunderschön anzusehen.

Im Jahre 1906 erfand Karl Nessler die Dauerwelle. Sie wurde zuerst nur an Haarteilen angewendet. Später, als er in Amerika lebte, entwickelte er die Dauerwelle weiter, dass sie auch am lebenden Haar zum Einsatz kommen konnte.

Ab 1914 wurde die Dauerwelle in Europa in den Geschäften praktiziert. Zuerst handelte es sich um eine Spiralwicklung noch oben hin. Ein Flachwickler kam zum Einsatz, so wie wir es heute machen. Der Erfinder war ein deutscher Friseur Josef Meyer aus Karlsbad Er hat ihn 1924 als Patent angemeldet. Nun ging es schnell voran. Die Industrie witterte ein Geschäft. Ein mit beheizbaren Klammern versehener Apparat wurde zur Grundausstattung im Friseurgeschäft, dazu die Gummiklammern und Laschen. Dauerwellenwasser musste hergestellt werden, die Industrie nahm diese Aufgabe gerne an. Eine Friseurrevolution war eingeleitet, die haltbare Frisur erstellt.

Mit Locken locken

Stylisten haben sehr gute Chancen

In der Zeit der Kurzhaarfrisuren werden Perücken mit Haarersatzteilen seltener verwandt. Nur bei Krankheiten, Unfällen und anderen Ereignissen braucht der Mensch Haarersatzteile. Diese werden dann meistens von Spezialwerkstätten erstellt. Trotzdem ist der Friseurberuf eng mit der Perückenmacherzunft verbunden. Bei einer Gesellen- und Meisterprüfung wird immer eine selbst hergestellte Perücke oder ein Haarteil verlangt. Die Bewertung dieser Arbeit ist jedoch nicht vorrangig. Die Kenntnisse zur Herstellung werden in Berufsschulen gelehrt – sicher auch, um die Kunst nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.

Schon als Kind, so mit 10, 12 Jahren, musste ich meinem Vater immer helfen. Zum Beispiel den Männern den Bart einseifen, damit mein Vater rasieren konnte. Das darf man sich aber nicht so einfach vorstellen. Denn damals gab es ein Kaumittel, was man gerne nahm, den Priem. Und wenn so ein älterer Herr priemte, war es nicht von der Hand zu weisen, dass ihm auch so ein klein bisschen abhanden kam. Und bis ich meinen weißen Seifenschaum wieder weiß hatte, vergingen auch schon einige Sekunden. Vorher war der oft ein bisschen bräunlich.

Als ich 13 Jahre alt war, wurde mein Vater zum Militär eingezogen. Er hinterließ mir eine Haarschneidemaschine. Ich konnte schon so ein bisschen Haareschneiden, denn ab und zu musste ich die Haare vorschneiden. Jedenfalls habe ich als kleiner Junge mit 13 Jahren in der Nachbarschaft die Haare geschnitten. Die Jungs kamen in den Schuppen „up’n Hackepoal“ und „satten de doar“ im Dunkeln, während ich ihnen die Haare geschnitten habe. Mit 14 Jahren rasierte ich jeden Samstag drei alten Herren ihren Acht-Tage-Bart. Wenn man sich heute fragt, wie hat er das Messer scharf bekommen, dann muss ich sagen, dass weiß ich selber nicht. Aber jedenfalls, ich habe es geschafft.

Friseur war eigentlich garnicht mein Ding

Hermann und das gelbe Messer

Wie gesagt, eigentlich wollte ich lieber Tischler werden. Aber am liebsten wäre ich Modellbauer geworden. Deshalb zog es mich auch immer wieder zum Flugplatz nach Rheine. Aber als der Krieg zu Ende war, hat man mich überredet, den Friseurberuf zu erlernen. So wurde ich Friseur.

Mein Vater hat sich große Mühe gegeben, aus mir einen guten Herren- und Damenfriseur zu machen. Damensalon lag mir erst gar nicht so, aber als Herrenfriseur hatte ich ja bei meinen jungen Freunden schon reichlich Erfahrung gesammelt. Denen habe ich gerne die Haare geschnitten, und die wollten sich am liebsten nur von mir bedienen lassen. Das hat meinen Vater manchmal geärgert, wenn sie sagten: „Wij hebben noch wall effkes Tied, loat ouns moal effkes wochten, Arno is ja ok foart fertig.“ Das hat ihn gewurmt, dass die jungen Leute alle zu mir wollten.

Die Damen lagen mir nicht so

Putzen statt Tanzen

Montags hatte ich Berufsschule. Da hieß es früh aufstehen. Gegen 6.00 Uhr morgens bin ich losgegangen zum Quendorfer Bahnhof, denn um 7.00 Uhr fuhr von dort mein Zug nach Nordhorn. Wenn ich um 16.00 Uhr wie zu Hause war, musste ich manchmal noch das Geschäft sauber machen, wenn ich es Samstag nicht geschafft oder keine Lust hatte. Dann hatte mein Arbeitstag schon mal 14 Stunden. Darüber habe ich mich nicht immer gefreut. Aber früher war das so. Die Lehrlinge mussten saubermachen. Und weil ich der einzige Lehrling war, blieb das immer an mir hängen. Unsere drei Gehilfen haben das nie gemacht. Das habe ich später, als ich selbständig war, abgeschafft. Jeder hatte seinen Arbeitsplatz , seinen Wagen und sein Handwerkszeug selbst zu reinigen

Mein Vater hatte auch keine Rasur gemacht, bevor er nicht das Messer mit Lysol gereinigt hatte. Erst dann fing er an zu rasieren. Auf meine Frage, warum er das so machte, antwortete er mir: „Junge, wenn du einmal gesehen hast, wie eine Bartflechte aussieht, dann machst du das immer mit Lysol“.

Kittel war für mich Pflicht

Kein Geld für große Pfeifen

Ich erinnere mich noch, ich habe gerne mal eine geraucht. Da habe ich bei meiner Pfeife den Kopf oben abgeschnitten, dass nur noch ein paar Krümel Tabak rein passten. Die konnte ich dampfen. Eine große Pfeife konnte ich mir nicht erlauben. Bei meinem geringen Verdienst war es schon schwer genug, davon etwas für Kleidung und andere Sachen zu erübrigen.

Ja, so war das als Lehrling und als junger Geselle. Aber ich bin Friseur geblieben und habe bis zum Ende meiner Berufszeit 54 Jahre gearbeitet. Vom 15. bis zum 69. Lebensjahr. Dann habe ich mein Geschäft an Frau Gohlisch abgegeben.

Ich habe es nie bereut, dass ich Friseur geworden sind, aber ich muss sagen, ich hatte auch gar keine andere Wahl zu der Zeit. 1945/1946 so unmittelbar nach dem 2. Weltkrieg war man schon froh, überhaupt eine Stelle zu haben. Die Auswahl war da nicht so groß. Nein, bereut habe ich es nicht. Ich habe in meinem Berufsleben viele Menschen kennengelernt, habe viele Kunden bedienen dürfen und vielen jungen Leuten unser schönes Handwerk gelehrt.

Aber reich bin ich dabei nicht geworden. Ich glaube, als normaler Friseur wird man nicht reich. Die wenigen Friseure, das waren wahre Künstler. Auch ich habe mit Leuten zusammengearbeitet, denen konntest du einfach nicht das Wasser reichen. Aber die wären gerne mit mir nach Hause gegangen. Ja, so ist das im Leben.

Ich werde oft gefragt, warum meine Kinder mein Geschäft nicht übernommen haben? Das ist eine gute Frage und gar nicht so einfach zu beantworten. Also meine Kinder waren alles Mädchen, ich hatte also keinen männlichen Nachfolger. Meine Frau hat immer darauf bestanden, dass unsere Mädchen einen Beruf erlernen sollten, der ihren Fähigkeiten und Wünschen, die sie haben, entspricht. Und da war kein Friseur dabei. Unsere Bärbel ist Gärtnerin und unsere Jutta Blumenfloristin geworden. Petra hat bei Stemmann gelernt. Später war sie bei Deilmann und ist dann zum Zoll gegangen. Und Antje, unser großer Schlauberger, ist zur Deutschen Bank gegangen. Danach hat sie ihr Abitur gemacht – das richtige Abitur, nicht das berufsbezogene – und anschließend studiert. Jetzt ist sie Pferdepsychologin.

Auf die richtige Frau kommt es an

Menschlich bleiben – auch bei der Arbeit

Ich hatte mal einen Fall, da wurde ein Mädchen, die krank gewesen ist, aus dem Krankenhaus entlassen. Ich hatte aber in der Woche keine Zeit, also bin ich Sonntags morgens zu ihr hingegangen und habe die Haare gemacht. Geschnitten und ein bisschen geföhnt. Als ihr Vater mich fragte, was ich dafür bekomme, habe ich ihm geantwortet: „Gar nichts. Heute ist Sonntag, da wird nichts verdient. Wirf einfach etwas in den Klingelbeutel.“

Da war aber auch eine Frau, die hatte ein Haarteil bei mir bestellt. Als sie mich fragte, wie viel das Haarteil kosten würde, habe ich nachgeschaut: „So ungefähr 30 Mark“. Darauf antwortete sie mir: „Arno, dein Vater hat gesagt, das kostet über 200.“ Ich erwiderte: „Das gibt es ja gar nicht, das kostet 30 Mark.“ Ich weiß bis heute nicht, ob mein Vater wirklich gesagt hatte, dass das Haarteil 200 Mark kosten sollte. Es könnte aber schon stimmen. Er hatte mich nämlich gewarnt, dass diese Frau sowieso nicht bezahlen würde. Und so war es dann auch. Es ging schon auf Weihnachten zu, und sie blieb mir die 30 Mark immer noch schuldig. Da gab mir meine Frau eine Weihnachtskarte und sagte: „Du schreibst jetzt der Frau einen Weihnachtsgruß und wünscht ihr alles Gute. Und darunter: Der ausstehende Betrag von 30 Mark ist hiermit als Weihnachtsgeschenk anzusehen.“ Recht hatte sie. Was will man dem Geld hinterher laufen? Das hat keinen Zweck. Und so hat man noch ein gutes Gefühl dabei gehabt.

Weitere Portraits

Friedrich Richard

Lindemann

Hausschlachter

Margarete

Lindemann

Bäckerei

Philipp

Kortmann

Bauunternehmer