Georg Gellenbeck Stellmacher

Bevor ich meinen Werdegang als Stellmacher schildere, möchte ich einen kurzen Rückblick auf meinen Vater machen, der ganz wesentlich meinen Beruf als Stellmacher geprägt hat. Mein Vater war ein gebürtiger Bentheimer und der dritte Sohn vom damals größten Bauernhof Gellenbeck. Da der erste Sohn immer der Erbe des Hofes war, musste mein Vater eine Lehre beginnen. Wo in Bad Bentheim heute die Müst ist, waren zur damaligen Zeit die Stellmacherei Heinrich Nordholt und zusätzlich eine kleine Gastwirtschaft. Dort hat mein Vater von 1900 bis 1903 eine Stellmacher- und Wagenbaulehre gemacht.

In seinem Lehrzeugnis von seinem damaligen Meister stand geschrieben: „Der Stellmacherlehrling Ludwig Gellenbeck, gebürtig von hier, geboren 19. Januar 1886, hat bei mir vom 1. Juli 1900 bis 1.Juli 1903 in die Lehre gestanden. Der Selbige hat sich zu dieser Zeit gut geführet. Auch hat er sich in seinem Fach soweit Kenntnis erworben, dass ich ihn für jeden Kollegen empfehlen kann.“ Für die Gesellenzeit wurde zur damaligen Zeit ein Zeugnis ausgestellt. Mein Vater bekam damals folgende Noten: „Gesellenstück: recht gut; Arbeitsfolge: gut; Theoretische Kenntnisse: recht gut. Mein Vater hatte dann anschließend noch – ich glaube drei Jahre lang – bei Nordholt in Bad Bentheim gearbeitet.

Doch da kam der 1. Weltkrieg und mein Vater wurde Soldat. Sein alter Meister Nordholt aus Bad Bentheim ist zwei- bis dreimal im Monat nach Schüttorf gelaufen, hat die Werkstatt beaufsichtigt und nachgesehen, ob alles in Ordnung war. 1918 wurde mein Vater verwundet und hat sich als Verwundeter nach Siegen versetzen lassen. Dort hat er meine Mutter kennen gelernt und geheiratet. Bei der Deutschen Reichsbahn hat er als Stellmacher und Wagenbauer Arbeit gefunden. Aber er hatte in Schüttorf ja noch seine Werkstatt, deshalb zog es ihn 1920/1921 wieder zurück in seine Heimat.

Nach der Rückkehr haben meine Eltern zuerst in Suddendorf gewohnt. Dort bin ich auch geboren worden. Jeden Tag fuhr mein Vater mit dem Fahrrad nach Schüttorf zur Arbeit in seine Werkstatt. Da er ein qualifizierter Handwerker war und gute Arbeit lieferte, hatte er mit Dietrich Mansbrügge schon bald einen Lehrling.

Dietrich Mannsbrügge hat sich später selbstständig gemacht, weil er im Hause Nibbrig eingeheiratet hatte. Heinrich Bollen aus Ohne hat auch bei meinem Vater seine Lehre gemacht und die Gesellenprüfung bei ihm abgelegt. Er kam jeden Tag mit dem Fahrrad. Als 1933 die Nazis an die Macht kamen, bekam mein Vater weniger Arbeit. Die Nazis haben ihn ständig unter Druck gesetzt, weil er nicht in der Partei war. Dabei wollte mein Vater vom Nationalsozialismus nichts wissen. Er war ein entschiedener Gegner der Nazis.

Als ich 1937 aus der Schule kam, wollte ich gerne bei meinem Vater in die Lehre gehen, da ich ihm schon als kleiner Junge geholfen hatte. Er wollte auch gerne, dass ich später die Stellmacherei übernehme. Aber weil er zu wenig Arbeit hatte, konnte er auch keinen Lehrling beschäftigen. Er kam gerade mal selber über die Runden. Ich kann mich daran erinnern, dass ich manchmal zum Bäcker Sundag gehen musste, um Brot zu kaufen, und es anschreiben lassen musste. Im Krieg setzten ihn die Nazis abermals unter Druck. Er sollte Militärwagen für die Wehrmacht bauen. Das hat er dann auch getan und auf einmal sehr viel zu tun. In der Zeit arbeitete mein Vater jeder Tag bis spät in die Nacht hinein. Da ich nach meiner Schulentlassung nicht bei meinem Vater in die Lehre gehen konnte, ging ich von April bis Dezember 1937 ins Landjahr – so hieß das damals. Da sollte man im nationalsozialistischen Geist erzogen werden. Trotzdem war es eigentlich eine schöne Zeit.

Nach dem Landjahr begann ich eine Lehre als Schriftsetzer bei der Firma Kröner in Schüttorf und habe dort noch 1 Jahr als Gehilfe gearbeitet und einige Schüttorfer Jungen wie Gerhard Türke und Gerhard Ibershoff angelernt. Dann wurde ich zum Militärdienst eingezogen. Ich war bei der Luftwaffe. Bei Ende des Krieges 1945 kam ich in amerikanische Gefangenschaft. In Deutschland herrschte kurz nach dem Krieg ein große Hungersnot. Da hieß es plötzlich bei den Amerikanern: „Wer nachweisen kann, dass er in der Landwirtschaft gearbeitet hat, kann entlassen werden.“

So wurde ich schon nach zwei Monaten aus der Gefangenschaft entlassen. Wieder in Schüttorf habe ich dann im Juli 1945 bei meinem Vater die Lehre begonnen. In der Werkstatt traf ich auf Philipp Dove, der im April ebenfalls seine Stellmacherlehre angefangen hatte, und auf Heinrich Lammering, den Gesellen von meinem Vater. Wir waren also zu viert und hatten in dieser Zeit alle viel zu tun. Die Bauern brauchten die Wagen, die Ernte musste ja eingebracht werden.

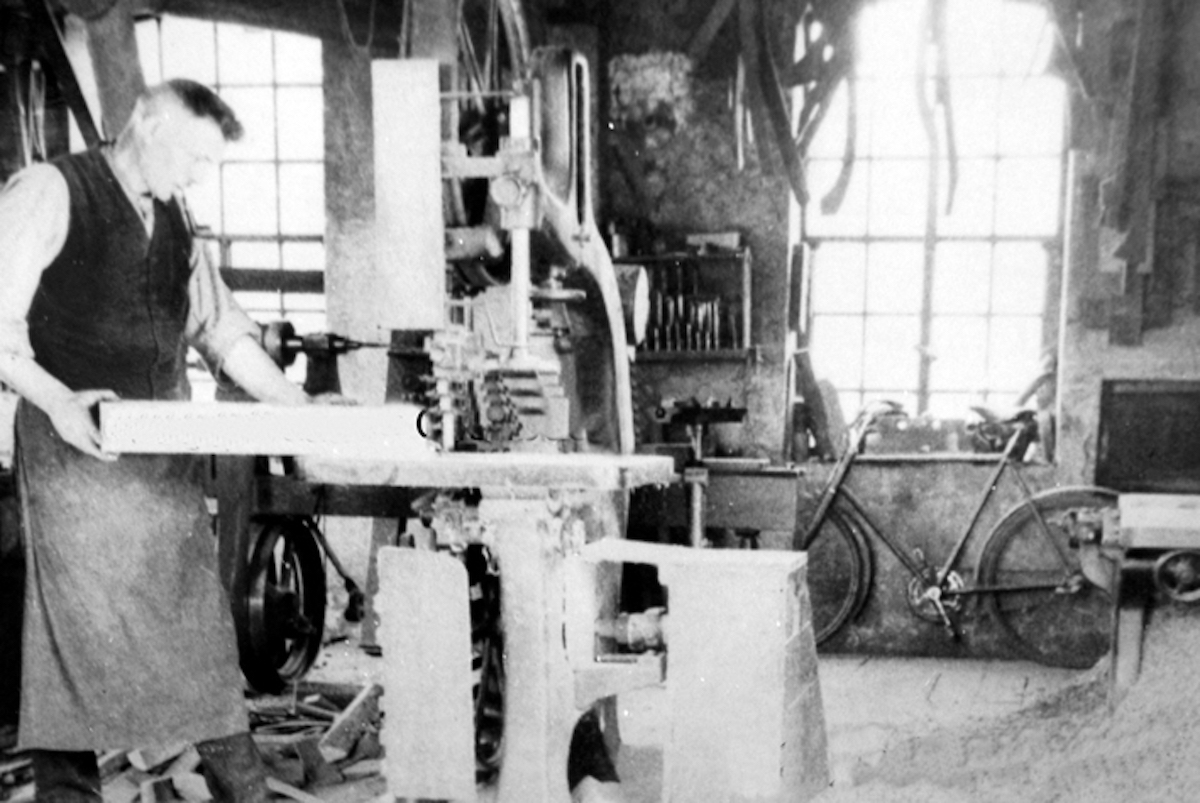

Nun aber zum Beruf des Stellmachers. Ein Stellmacher stellt Holzwagenrädern in der unterschiedlichsten Form und und für die verschiedensten Verwendungen her. Bei einem Wagenrad für einen Ackerwagen wurde für die Naben (Innenteil eines Rades) nur gutes Eichen- oder Ulmenholz mit entsprechender Dicke verwendet. Die Holzklötze mussten gut abgelagert und ausgetrocknet sein. Daher hatten wir auf dem Werkstattboden meist 50 bis 60 solcher Holzklötze liegen.

Der Holzklotz wurde auf der Drechselbank zu einer Nabe gedreht. Das hat überwiegend mein Vater gemacht, weil dafür sehr viel Erfahrung und Geschicklichkeit gefragt waren. In die Naben wurden an der Radmaschine in regelmäßigen Abständen Löcher für die Aufnahme der Speichen gebohrt. Mit einer speziellen Maschine wurden diese Löcher weiter ausgestemmt, da ja eine Speiche nicht rund geformt war. Um der Nabe eine Festigkeit zu geben, Brachte man sie zum Schmied, der zwei Eisenringe über die Naben zog. Ohne die Eisenringe wären die Naben bei der weiteren Bearbeitung und im Gebrauchseinsatz auseinander geplatzt.

Wir brachten unsere Naben sehr oft zum Schmied Lammering, weil er ganz in unserer Nähe seine Schmiede hatte. Einige Bauern bestanden jedoch darauf, dass wir mit den Schmiedearbeiten zu anderen Schmieden in Schüttorf wie Hambeck, Lamann, Weckenbrock oder Lütters Herm gehen mussten. Natürlich sind wir auf diese Wünsche eingegangen, obwohl diese Schmieden ja viel weiter von uns entfernt waren.

Für die Speichen wurde ebenfalls gutes Eichen- oder Eschenholz genommen, am liebsten aus dem Bentheimer Wald. Diese Holz war fester und stärker als das Holz aus dem Samerrott. Besonders, wenn die Bäume am Waldrand standen, hatte das Holz die gewünschte Qualität. Die Bäume haben wir auch selbst gefällt und an Ort und Stelle in entsprechende Längen gesägt. Das wurde alles mit einer Handsäge gemacht. Ich kann mich noch an eine Begebenheit erinnern: Wir zersägten gerade im Bentheimer Wald eine schöne, gradgewachsene Eiche in Stücke. Das sah ein junger Förster und war erstaunt darüber. Mein Vater klärte ihn darüber auf, weshalb wir das machten, aber er glaubte uns nicht. Nach einer Stunde kam er wieder und sagte: „Ja, ihr könnt die Eiche weiter zersägen, es ist alles in Ordnung.“ Die Fuhrunternehmer Sundag oder Lammering holten das Holz aus dem Wald und brachten es zur Werkstatt.

Auf dem Werkstatthof wurden die Holzstücke gespalten, die als Speichen Verwendung finden sollten. Ein riesiger Klotz mit 50-60 cm Durchmesser wurde erst in der Mitte gespalten und dann geviertelt. Anschließend zeichnete mein Vater die weiteren Spaltungen auf. Dabei achtete er genau auf den Verlauf der Holzmaserung. Mit der Bandsäge wurden diese Stücke dann weiter zurechtgeschnitten kamen zum Trocknen auf den Werkstattboden. Einige Eichen- oder Eschenstämme brachten wir auch zu Börgelings Sägemühle. Aus den Stämmen wurden auch 7-10 cm dicke Bohlen geschnitten. Sie sollten als Felgen Verwendung finden. Auch dieses Holz wurde zum Trocknen eingelagert, was etliche Jahre dauerte.

Nachdem die Naben beim Schmied mit Eisenringen bezogen waren, holten wir sie wieder zurück. Ich hatte unterdessen die Speichen zugeschnitten und mit dem Zugmesser so bearbeitet, dass sie schön glatt waren. Nun konnten also Speichen am Radstock in die Nabe eingeschlagen werden. Bei einem neuen Rad wurden die Naben vorher auf einem großen Herd in einem riesigen Wassertopf gekocht. Dadurch wurde das Holz weicher. Zu zweit haben wir die Speichen mit einem schweren Hammer in die Nabe geschlagen. Einer musste die Speichen festhalten, der andere hat sie eingeschlagen. Die ersten Schläge wurden vorsichtig getätigt, da man die Speiche ständig vor- oder zurückschieben musste, damit immer der gleiche Abstand und eine gleiche Schrägstellung erzielt werden konnte.

Phillip und ich waren dafür ein eingespieltes Team, bei dem das alles sehr gut klappte. Nachdem die Speichen eingeschlagen waren, konnten die Felgen zugeschnitten werden. Hier musste man auch ganz besonders auf den Verlauf der Holzmaserung achten. Für einen Bollerwagen verwendeten wir 5 Felgen und 10 Speichen, für einen Ackerwagen 6 Felgen und 12 Speichen. Die Felgen wurde auf einer Bohle aufgezeichnet, ausgeschnitten und am Rad angepasst. In die Felgen haben wir danach die Löcher gebohrt, sie ausgestemmt und anschließend auf der Radmaschine aufgeschlagen. In die Felgenenden wurde je ein Loch gebohrt, in das ein Eisendübel eingepasst wurde.

Der Eisendübel war notwendig, damit die Felgen nicht auseinander gingen. Nunmehr musste in der Mitte der Nabe noch eine Lagerbuchse eingepasst werden. Bei den Bollerwagen war die Lagerbuchse zylindrisch, bei allen größeren Rädern konisch. Die Einpassung erfolgte an einer Buchsenbohrmaschine. Jetzt war das Rad fertig und konnte wieder zum Schmied gebracht werden. Der Schmied musste über die Felgen einen Eisenreifen ziehen. Stellmacher und Schmied arbeiteten somit Hand in Hand.

Ob nun ein Ackerwagen- oder ein Bollerwagenrad angefertigt wurde, die Herstellung unterschied sich im Prinzip nicht. Nur die verwendeten Materialien. Für einen Bollerwagen wurde oftmals das Abfallholz vom Ackerwagen verwendet. So sparte man sich die zeitaufwändige Holzbeschaffung für diese Wagen. Man ging allgemein recht sparsam mit dem Holz um. Räder wurden meist repariert, seltener wurden ganz neue Räder gemacht. Für die Anfertigung der vier Räder für einen Bollerwagen brauchte man etwa vier bis fünf Tage. Unsere Arbeitszeit war von 7 bis 12 Uhr und von 13.30 -18 Uhr. Am Samstag wurde bis 12 Uhr gearbeitet. Wenn wir viel zu tun hatten oder die Termine besonders drängten, haben wir auch bis weit in den Abend hinein gearbeitet.

Bei den Stellmachern wurde ein Festlohn gezahlt. 1948 bekam man 25 Mark im Monat. Nach der Währungsreform 20 DM. Das war in etwa gleich viel wie in anderen Handwerksberufen. Unsere Arbeit wurde in den Nachkriegsjahren oftmals auch in Naturalien bezahlt. Es war eine schlimme Zeit und wir hatten ja überwiegend Bauern als Kunden. Da nahm man schon gerne mal ein gutes Stück Speck oder einen Schinken als Bezahlung an. Besonders gerne habe ich Arbeiten gemacht, die vom reinen Radbau abwichen. So fertigte Schutzabdeckungen für Kutschen. Um dieses Schutzholz über den Rädern in Form zu bringen, wurde das Holz gekocht und Stück für Stück mittels Zwingen gebogen und in Form gebracht. Wir haben aber auch Schlitten gebaut. Die Schlittenkufen wurden ebenfalls so gebogen. Mein Vater wollte nicht, dass die Kufen zusammengesetzt wurden. Das war eben sein Hobby und auch wohl sein Stolz, alles in einem Guss herzustellen. Ebenfalls habe ich im Winter Ijsklots gedreht.

Auch haben wir Schubkarren gemacht. Das Schubkarrenrad hatte eine längere Nabe mit acht Speichen und vier Felgen. Besonders genau und mit Überlegung mussten die zwei Holme hergestellt werden. Man musste genau darauf achten, wie das Holz gewachsen war. Mein Vater hatte verschiedene Schubkarrenmodelle in der Werkstatt hängen. Ich habe wohl an die zehn Schubkarren gebaut.

Philipp hat dagegen so manchen speziellen Bollerwagen für den Schweine- und Ziegentransport hergestellt. Das war ein etwas größerer Wagen, in den ein Käfig gestellt werden konnte. Vorne und hinten am Käfig konnte ein Gitter hochgezogen werden. Die Leute mussten ja mit der Ziege zur Bockstation in der Samernschen Straße. Oftmals wollten die Ziegen aber nicht mehr zurücklaufen, und für diesen Zweck haben wir solche Wagen gebaut. Wir hatten auch selber solch einen Wagen, den wir auch ausliehen. Meistens kamen die Frauen zu meinem Vater und haben sich den Wagen geholt. Während des Krieges und auch noch danach wurden ja viele Hausschlachtungen gemacht. Da das Gewicht in die Lebensmittelkarte eingetragen werden musste, wurde das Schwein zur Waage bei Binkhoff gefahren, um es zu wiegen. Mein Vater hatte ein Buch in der Werkstatt liegen, in das eingetragen wurde, wer den Wagen gerade geliehen hatte. Das ging immer hin und her, der eine brachte gerade den Wagen zurück, da nahm ihn ein anderer schon wieder mit. Dieser Wagen musste oft repariert werden, weil er ja ständig unterwegs war.

In den fünfziger Jahren wurden die Aufträge für uns Stellmacher immer weniger, weil die technische Entwicklung sich rasant ausbreitete. Immer mehr Wagenräder waren gummibereift. Reparaturen an Kutschen, Wagen etc. fielen immer weniger an. Die Arbeit reichte bald nicht mehr zum Leben, der Stellmacherberuf starb aus.

Weitere Portraits

Friedrich Richard

Lindemann

Hausschlachter

Margarete

Lindemann

Bäckerei

Philipp

Kortmann

Bauunternehmer